樹木には高木・小高木・低木・小低木の4区分があり、樹高によっておおよそ以下のように分類されます。本ブログでも樹木を取り上げる際、概要欄でこの区分を使わせてもらっています。

・高木:樹高が8mを超える樹木

・小高木:樹高が3〜8m程度の樹木

・低木:樹高が1〜3m程度の樹木

・小低木:樹高が1mに満たない樹木

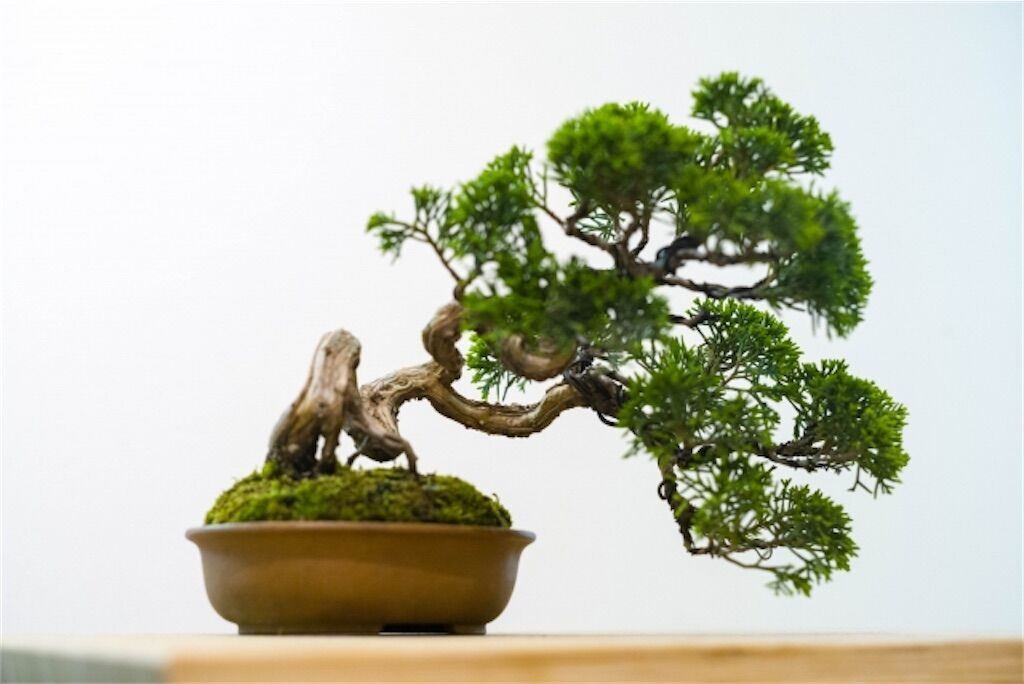

…というのは前置きで、今回はこちらの盆栽に関する話題です。盆栽と言えば「鉢植えサイズ」のイメージがありますが、そこに植えられている木の中には上記の「高木」も多く含まれています。つまり本来よりもかなり小さな状態で管理されていることになりますが、木が一定以上大きくなったり、枯れたりしないのは一体なぜなのでしょうか?

盆栽で人気の樹種は?

盆栽とは、形を整えて育てた鉢植えの草木全般のことを指します。広い意味では「鉢植えの植物」ということになりますが…盆栽は形を整えながら長期間管理し、本来の姿以上の美しさを表現している点で異なります。盆栽の起源は中国と言われ、日本へは平安時代に伝わりました。当初は上流階級の貴族を中心に広まりましたが、江戸時代以降は庶民の間でも親しまれるようになりました。

そんな盆栽ですが、人気の樹種としては以下が挙げられます。冒頭の4区分にそれぞれ当てはめてみると、高木の割合がかなり高いことがわかります。

・クロマツ(黒松)→高木

・アカマツ(赤松)→高木

・ゴヨウマツ(五葉松)→高木

・スギ(杉)→高木

・ヒノキ(桧)→高木

・シンパク(真柏)→高木

・モミジ(紅葉)→高木

・ケヤキ(欅)→高木

・サクラ(桜)→低木、小高木、高木

・ウメ(梅)→高木

・ベニシタン(紅紫檀)→小低木

・ガジュマル→高木

・ヤブコウジ→小低木

盆栽の木が成長しないのはなぜ?

先程挙げた樹種の多くは、本来であれば樹高8m以上に達することもある高木です。しかしながら、盆栽として管理された木の樹高はせいぜい数十cm程度で、いわゆる「盆栽の高木」はほとんど存在しません。もちろん人の手で管理されていることも理由の一つだとは思うのですが、盆栽の木が本来ほど成長しないのは一体なぜなのでしょうか?

その理由は根の生育環境にあります。自然界であれば地中に根を好き放題伸ばせますが、盆栽の場合は小さな鉢に植えられているため根の成長が制限されます。いくら高木であっても、根が成長しなければ地上部の成長も制限されますので、本来の樹高とはほど遠いところで成長がストップしてしまいます。これこそが、盆栽の木が成長しない理由だと言われています。

なお、鉢の大きさに応じて成長の止まる樹高も変化しますので、盆栽を小さく仕立てたい場合は小さい鉢へ、大きく仕立てたい場合は大きい鉢へ木を植えることになります。また盆栽として仕立てていた木を地植えに切り替えた場合、根が再び成長するため樹高も一気に高くなります。

盆栽の木が枯れないのはなぜ?

ここまでの内容から、小さな鉢に植えで管理することで盆栽の木の樹高が制限されることがわかりました。ただ、本来は高木であるはずの木を鉢植えにすることで、根詰まりを起こして枯れてしまったりはしないのでしょうか?

ということで調べてみたところ、盆栽に関しても放っておくと根詰まりを起こして枯れてしまうようです。鉢の大きさや樹種にもよりますが、1年〜数年程度で鉢が一杯になってしまうため、定期的に古い土や根を取り除きながら植え替える必要があります。盆栽の場合は一定の大きさの鉢で管理し続ける必要があるため、状況によっては根の剪定も併せて実施します。つまり「盆栽の木が枯れない」のではなく、「こまめな管理によって、小さな鉢でも木が枯れずに済んでいる」と言った方が良いのかもしれません。